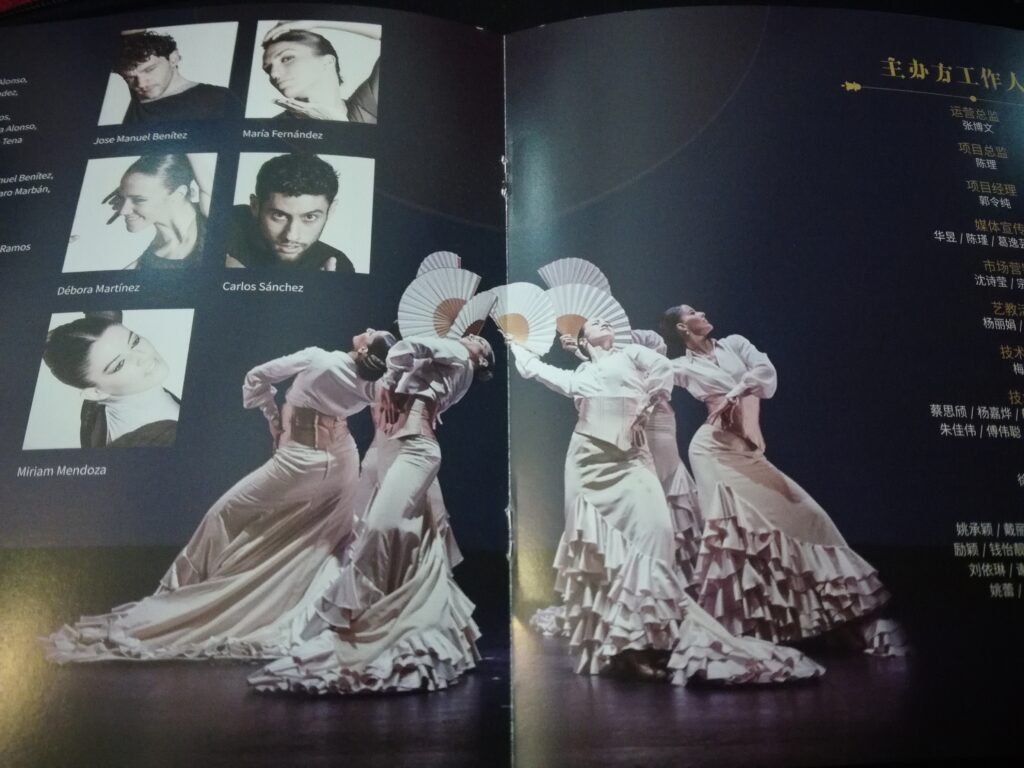

先月、スペイン国立バレエ団が上海に来ており、その公演を見てきた。

まあ公演全体の感想などはここでは割愛するが、鑑賞中にちょっと気になったのはダンスの小道具として扇子(せんす)が使われていたことである。

過去にもフラメンコの公演は見たことがあったが、そういえばやはり扇子が使われていた。

扇子というツールはいかにも東洋的であり、日本的である。

それがなぜ西洋伝統文化の一つであるフラメンコで使われているのか?

はて扇子のルーツはいかなるものかと、ウィキペディアなどネットの情報を色々調べてみた。

すると、団扇(うちわ)のような道具は、紀元前のエジプトや中国など世界各地にあったようだが、折りたたみ式の扇子が生まれたのは日本で7世紀頃のようであることがわかった。

まあ古い話なので諸説あるようだが、中国には宋代の10世紀末に日本の僧が王朝に献上した記録があり、そこから広がったとのことなので、日本発祥というのはほぼ間違いないようである。

つまり現在中国でお土産として売られている扇子は中国発祥ではなく日本がそもそものルーツということになる。

そして16世紀の種子島の鉄砲伝来を機にポルトガルとの貿易が始まると、日本の扇子はポルトガルにわたり、隣国スペインなどイベリア半島の貴族の女性たちの間で流行することになる。

一方でフラメンコ自体は17世紀初頭にアンダルシアのヒターノと呼ばれるモーロ人(ムーア人)のコミュニティがモリスコ(改宗イスラム教徒)の歌舞音曲を大胆に取り入れてうまれたのが、現在のフラメンコと呼ばれる芸能の原型だとのこと。

そして恐らくこのフラメンコの草創期にちょうど日本の扇子が入り込み流行し、フラメンコに欠かせない小道具の一つとして取り入れられていったのだと推測する。

ちなみにフラメンコの扇子は「アバニコ」と呼ばれるようで、現地での装飾品などでは扇子に独自の装飾が加えられたりしているが、ダンスで使われるものは基本的に無地で、日本の扇子にイメージが近いものが使われている。

つまり、先日私が目にしてきたように、フラメンコダンスの舞台で使われる扇子は日本由来ということになる

日本発祥の扇子がフラメンコに欠かせない小道具になったとはなんともスケールの大きい歴史的経過である。

しかし、そうやって調べていくと、実はフラメンコだけでなくクラシックバレエでも扇子が使われる演目があること分かった。

私は直接舞台を見ていないので伝聞にはなるがレオン・ミンクス作曲のバレエ「ドン・キホーテ」の中で主人公が見かけた宿屋の美しい娘キトリが踊るシーンで使われているという。

この「ドン・キホーテ」の原作者はスペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスであり舞台もスペインのラ・マンチャ地方、発表されたのが1605年であり日本から扇子が持ち込まれた時期と一致する。

つまり、当時のスペインでの流行の世相を表す小道具の一つとして扇子が登場したのであろう。

更にそれがのちの世にクラシックバレエ作品となったときにそのまま取り入れられ、欠かせない演出小道具として使われたことになる。

こうやって調べていくと、今現在日本におけるクラシックバレエやフラメンコは、西洋文化の舶来品文化のようにして扱われているが、実はその西洋文化を支える一端として日本発祥の文化が存在することに気づくのである。

日本の落語や日本舞踊で小道具として使われる扇子が海の向こうでもバレエやフラメンコで同じ由来のものを使っていたのである。

このことに気づくと、世界の文化の歴史の繋がりに面白さを感じずにはいられないのである。